在我国悠久的历史长河中,众多文化与习俗至今仍在人们的生活中留有痕迹。而在这些文化习俗中,一个既具趣味性又蕴含深厚文化底蕴的小知识,便是古代官员们那独特的“回家洗澡的假期”。这假期究竟叫什么?它的起源与演变又有着怎样的故事?让我们一起来揭开这一古老而有趣的历史篇章。

“休沐”:官员们的特殊假期

让我们将时针拨回到汉代,那时的官场有着一项在今天看来颇为独特的制度——官员们每工作五天便可以休假一天,而这特别的一天被称为“休沐”。顾名思义,“休沐”就是休息和沐浴的日子,在这一天,官员们可以放下繁忙的公务,回到家中尽情享受沐浴的时光,可以说,这是古代官员们名正言顺的“洗澡假”。

据《汉书·霍光传》及《汉宫仪》等古籍记载,这一制度在汉代时期便已有明确的规定。西汉时,皇帝每五天会给官吏们放一天假,让他们有机会回家进行身心的彻底放松,其中洗澡便是一个不可或缺的重要环节。要知道,在古代,洗澡不仅是清洁身体的方式,更是一种养生的哲学。古语有云:“三日具沐,五日具浴”,这正是《礼记》中提到的三天一洗头、五天一沐浴的生活智慧。由此可见,休沐不仅是给官员们身体上的放松,更是对其精神世界的一种呵护。

“休沐”这一制度自汉代始,历经数朝而流传不衰。然而,随着时间的推移,它的具体实施细节也在悄然发生着变化。如在南朝梁代,这一制度曾有过短暂的调整,一度改为十日一休。然而,无论是五日一休还是十日一休,都表明了古代朝廷对于官员身心健康的重视。

唐代“旬假”:沐浴与家国情怀

历史的车轮滚滚向前,转眼我们来到了唐代。这一时期,随着国家体制与文化的进一步完善,“休沐”制度也发生了较大的变革。从唐代开始,十日一休成为新的制度规定,称之为“旬假”或“旬休”。这一规定明确将每个月的初十、二十及月底(小月二十九,大月三十)设为官员们的休息日。在“旬假”的日子里,官员们不仅有了更多的时间沐浴更衣,还能够回到家中与家人团聚,尽享天伦之乐。

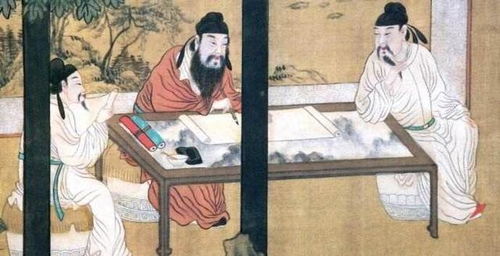

唐代的旬假制度不仅体现了朝廷对于官员生活的关怀,也深深影响了当时的社会风气。在那个以诗歌为盛的时代,不少文人墨客都将旬假作为抒发情感、赞美生活的素材。一首首描写旬假生活的诗句,如今读来仍能让人感受到那份源自内心深处的惬意与自在。

值得注意的是,唐代时期由于国事繁忙,虽然朝廷设立了旬假制度,但在实际执行过程中也偶有变动。尽管如此,旬假作为一种传统的休假方式,已经深入人心,成为了当时官员们普遍享有的一项权益。

宋、元、明各朝:“休沐”制度的变迁

从宋代开始,“休沐”制度再次经历了重大的变革。在唐代旬假制度的基础上,宋代的假期进一步增多。据《宋史》记载,宋代朝廷在沿袭唐制的同时,还根据自身的实际情况对休假制度进行了进一步的调整和完善。例如,当时的“祠部”官员每年就可以享受到多达76天的假期。这无疑是对官员们身心健康的高度重视和有力保障。

宋代的“假日经济”也在这一时期达到了空前的繁荣。每逢节假日,各地的市集、商铺便熙熙攘攘、热闹非凡。人们在休假之余,纷纷走出家门,感受生活的美好与精彩。而在这种氛围中,洗浴文化也得到了进一步的发展和完善。各式各样的澡堂、浴室遍布街头巷尾,为市民们提供了丰富多样的沐浴选择。

元代时期,虽然“旬假”制度仍然得到了沿袭,但具体的休假天数却有所减少。到了明代,朱元璋更是毫不留情地将旬假制度进行了大幅缩减,改为每月初五休一天。这一变动无疑给当时的官员们带来了不小的压力和挑战。然而,即便如此,洗澡沐浴这一文化传统依然没有被摒弃,而是在民间得到了更为广泛的传承和发展。

沐浴文化:从古至今的绵延传承

回溯历史的长河,我们不难发现,“休沐”制度不仅仅是古代官员们的一种休假方式,更是中国洗浴文化的重要组成部分。从汉代的五日一休沐到唐代的十日一旬休,再到宋代的多样化休假制度,每一次变革都见证了中华文化的不断演进和发展。

在今天这个快节奏的社会里,我们或许已经很难再有时间和心情去细细品味古代官员们那种悠闲的沐浴时光。然而,洗澡沐浴这一传统习俗却早已深深地烙印在我们的生活之中。无论是在繁华的都市还是在宁静的乡村,我们都可以看到各式各样的澡堂、浴室以及各式淋浴设备为人们的生活提供了极大的便利。

更为重要的是,随着科技的进步和生活水平的提高,人们已经越来越重视健康和养生。在这样的背景下,沐浴已经不再仅仅是一种清洁身体的方式,更成为了一种放松心情、调节身心的手段。不少人在忙碌了一天之后,都会选择去澡堂或浴室里泡上一个

本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时删除。 琼ICP备2024021917号-15